日本ワイン造り手の会

投資家の皆様

お世話になっております。Hikaru Farmの長谷光浩です。標高が高い畑の雪はなかなか溶けず、未だに本格的作業の再開には至っていません。先週は、その時間を利用して、関東の主要酒販店さまへのご挨拶や各地で行われている勉強会に参加しています。(来週からは、苗木づくりの準備に入ります)。

そんな中、毎年2月に東京大学で毎年開かれる「日本ワイン造り手の会」に参加してきました。この会は、2005年より始まり今年で13回目となる勉強会で、もとは有志の生産者が少人数で始めたものが、今や日本全国の造り手や生産者から100名を超える参加があり、年に一度の貴重な勉強会となっています。農閑期(必ずしもそうとは言えませんが)である2月は、この会を中心にさまざまなイベントや予定を組んでいらっしゃる造り手も多く、この期間の東京は、一年で一番日本の造り手が集結しているのでは?と思います。

東京大学弥生講堂で行われています。この門をくぐるとは夢にも思いませんでした(笑)オーガナイザーの鹿取みゆきさん(東大出身)と東原先生(東大大学院教授)のつながりでしょうか?

最高学府での勉強会、なんとも緊張感に溢れた雰囲気です(最初だけですが)。

「日本ワイン造り手の会」には、今をときめく入手困難なワインを産みだす造り手の多くが、当初から現在までこの会に名を連ねています。また、参加している造り手の多くが、小中規模ワイナリーの個性溢れる方々です。そして、それらの造り手が中心となり、栽培醸造技術の共有や業界内外からの有識者から知見を広げる勉強会をきっかけに、横の連携がなかなかなかった業界を束ねるきっかけをつくり、それが、今の日本ワインの品質向上の一端を担っている、と強く感じています。ワインぶどうを栽培してみて感じることですが、ワインの本場である海外の情報は貴重ながら、それはあくまで海外の情報で、ここ日本ではそのまま活かせないことが多く、日本独自の経験から産まれる知見が重要だと思います。そういった観点からも、この会が非常に貴重な機会であると思っています。

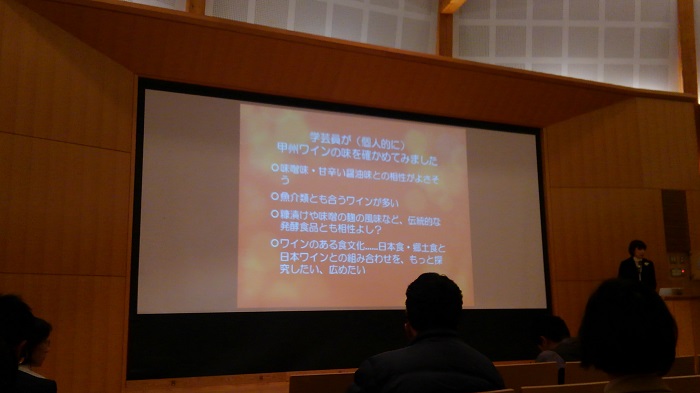

今回の勉強会は、有識者の先生を招いての講演が3テーマ(栽培関係やワイン伝播の歴史や文化について)、2つの造り手からの発表、ワークショップ(マスカットベーリーAの比較試飲とデータ解析など)、そして生産者同志の交流会から構成されており、非常に興味深いものが多く、現場でも応用してみたいことが沢山ありました。

講演の一場面。パネラーの先生方に聴講者からの質問が飛び交います。

私にとってこの勉強会に参加したい理由は沢山ありますが、一番の理由は、勉強会の最後に開かれる懇親会です。ここでは、全国の生産者がそれぞれ自分のワインを持ち寄り、それらのワインを飲みかわしながら、交流をします。自分が感銘を受けている造り手から直接、栽培や造りに関して様々なお話を伺いし、そして今後も交流することもできる絶好のチャンスです。彼らは日本ワインにおける先駆者であり、日本の環境やご自分の生産現場で独自の知見をもっていらっしゃる、いわば唯一の先生です。感銘を受けたワインや美味しいワインについて、「なぜ?」(この香りが出る?この凝縮感は?熟成期間は?など)を、生産者から直接聞けることほど貴重な機会はありません。

また、私と同じような立ち位置(ワイナリー創成期)の方々とも交流することで、これからお互いに切磋琢磨し、創成期ならではの情報を交換し、これからのよきライバルになるとも思います。個人的には、この会の最も重要な機能の一つだと感じています。

まずは、自分の納得のゆくワインづくりを確立すること、そしてそれを継続して安定していくことが目標です。そして、この勉強会を活用するだけでなく、いつかはここで自分が情報を発信できるような存在になりたいと強く思います。

引き続き宜しく御願いいたします。

Hikaru Farm

長谷光浩